要旨

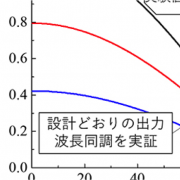

理化学研究所(理研)光量子工学研究領域テラヘルツ光源研究チームの縄田耕二研究員、時実悠研究員、瀧田佑馬基礎科学特別研究員、南出泰亜チームリーダーらの研究チームは、光波長変換[1]に基づく後進波発振[2]の原理の一部を解明し、テラヘルツ波[3]領域での発振に成功しました。光波長変換技術は、固定波長のレーザー光をさまざまな波長の光に変換できるため、光加工や光計測技術などさまざまな産業に利用されています。光波長変換の手法の一つである後進波発振の基本原理は1966年に提案され、複雑な共振器構造のない小型・安定な構成で光波長変換を実現する手法として注目を集めてきました。しかし、実際には後進波発振の実証例がほとんどなく、原理の詳細は明らかになっていませんでした。光波長変換は可視光から中赤外光、テラヘルツ波まで幅広い波長範囲の光を発生させることができます。中でも、電波と光波の中間の周波数帯であるテラヘルツ波領域には、指紋スペクトル[4]と呼ばれる物質固有の吸収ピークが数多く存在しています。この特性を利用したセンシングやイメージング技術は、次世代の非破壊検査技術の有力な候補として注目されています。一方で、従来の光波長変換によるテラヘルツ波光源は大型な近赤外レーザーを励起光とする複雑な光学設計に基づいた装置であり、社会実装のためには小型で簡便なテラヘルツ波光源技術が切望されていました。今回、研究チームは、光波長変換のための非線形光学結晶[5]としてニオブ酸リチウム結晶による疑似位相整合[6]デバイスに着目しました。そして、独自に設計した疑似位相整合デバイスに近赤外励起光[7]を導入し、その後進波としてテラヘルツ波を発振させることに成功しました。また、本手法は従来手法より高速かつ広帯域にテラヘルツ波の周波数制御が可能であること、後進テラヘルツ波と対となる近赤外光(アイドラー光[7])の向きはテラヘルツ波と逆向きであることも分かりました。本成果によって、高効率光波長変換を実現するために必要な後進波発振の原理の一部が解明されました。本原理を用いたデバイスは、従来必要であった複雑な光学設計や多数の光学部品が不要となるため、簡便なテラヘルツ波装置を実現します。今後、本原理に基づいたポータブルなテラヘルツ波センシングデバイスを実現することで、安心・安全な社会を実現するための基盤技術の一つとして、テラヘルツ波技術を社会実装することに繋がると期待できます。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。