1. 発表のポイント

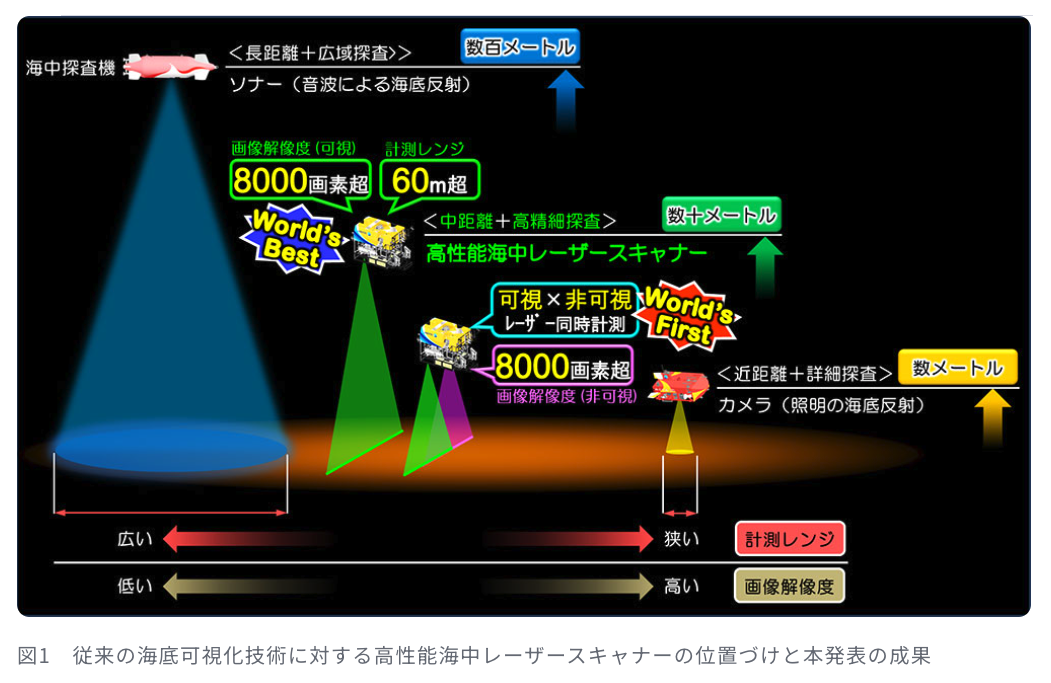

- 従来の海底可視化技術であるソナーは、長く広い範囲の計測が可能である反面、画像解像度が比較的低く、他の装置・システムとの音響干渉に問題があった。同様の技術としてカメラがあるが、画像解像度が比較的高い一方、照明が到達する限られた範囲しか可視化出来ず、海底近傍まで接近する必要もあり、安全性と効率性に問題があった。

- そこで、ソナーよりも圧倒的に高い画像解像度を有し、カメラよりも圧倒的に長く広い計測レンジを実現する世界最高水準の高性能海中レーザースキャナーを開発した(図1)。以下の項目にて、既存の海中レーザースキャナーを凌駕する性能を実現した。

- 【計測レンジ】

- 可視光レーザーによる海底レーザー測距※1 レンジ60m以上(往復伝搬距離:120m以上)を達成

- 【画像解像度】

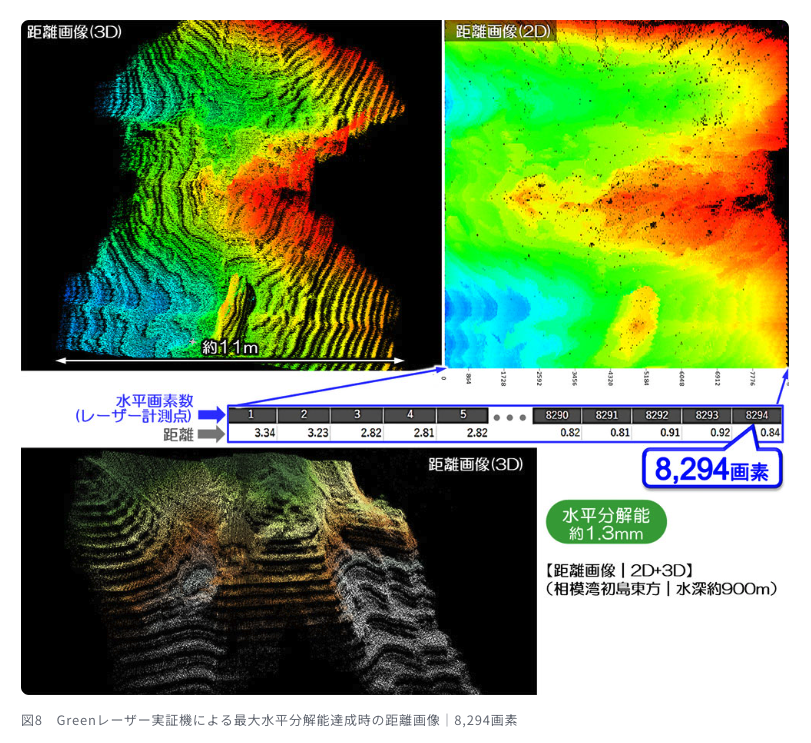

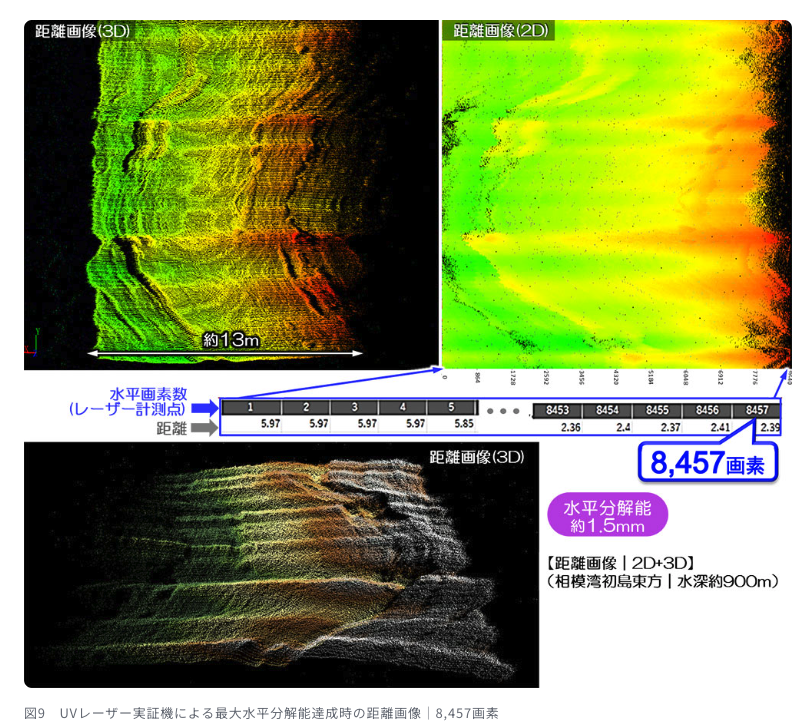

- 水平解像度8,000画素以上を有する超高精細な深海域の海底レーザースキャン画像の生成に成功

- さらに、可視光※2 レーザー(緑)/非可視光※2 レーザー(紫外)を適用した深海域の海底を同時計測(海底レーザースキャン画像の同時生成)することに世界で初めて成功した。紫外レーザーに対する海底反射を計測することで、これまでは“見えなかった海底の表情”を可視化することが期待される。

※1 海底レーザー測距

レーザー光が海中を伝搬し海底に到達するまでの距離計測

※2 可視光/非可視光

人間が視認できる波長の光/視認できない波長の光

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和裕幸、以下「JAMSTEC」)技術開発部の石橋正二郎主任研究員らは、三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社、浜松ホトニクス株式会社と共同で、可視光(緑|波長532nm)レーザーおよび非可視光(紫外|波長355nm)レーザーをそれぞれ適用する高性能海中レーザースキャナーの深海用実証機2機(Greenレーザー実証機|UVレーザー実証機)を開発しました。各実証機を海中探査機に搭載した深海試験において、従来技術を大きく上回る革新的な性能が実証されました。

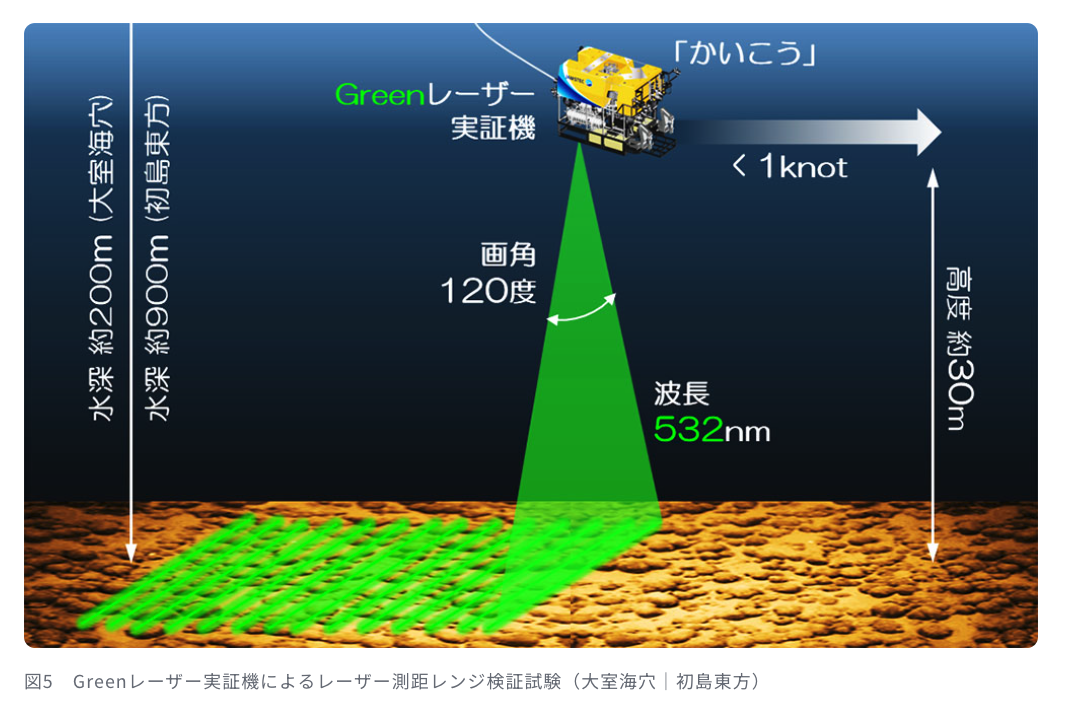

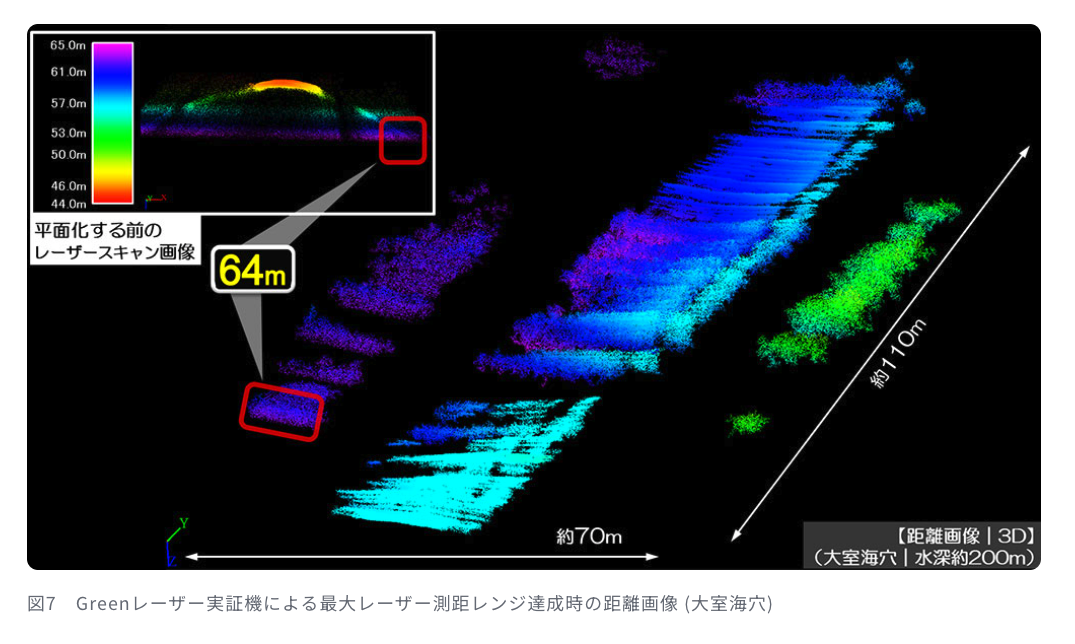

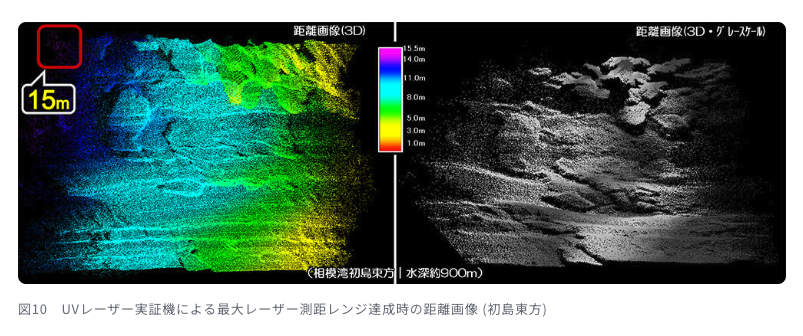

Greenレーザー実証機では、深海域の海底に対するレーザー測距レンジとして60m以上(海底反射を含むレーザー往復伝搬距離:120m以上)を記録しました。これは当該技術における計測レンジとして世界最高水準となります。また、Greenレーザー実証機およびUVレーザー実証機において、8,000画素以上の水平解像度を有する超高精細な深海域の海底に対するレーザースキャン画像の生成に成功しました。既存の海底可視化技術を含め、世界最高水準の解像度を意味します。併せて、両実証機を適用した深海域の海底に対して同時計測を実施し、可視光(緑)/非可視光(紫外)の異なる波長レーザーの海底反射特性を可視化したレーザースキャン画像を生成しました。深海域の海底に対する紫外レーザー反射を適用した可視化実証は世界的にも例がなく、可視光レーザーによる計測結果との比較により興味深い差異も確認されました。これら成果はいずれも、海底可視化技術におけるレーザー利用において、実現が困難とされてきた革新的な性能を実証しており、光学海底探査に新たな展開をもたらすことが期待されます。

なお、本研究は、防衛装備庁が実施する「安全保障技術推進制度JPJ004596」の支援を受けたものです。

3. 背景

日本の水域には、有用かつ産業化が期待される海底資源が賦存しています。そこで、既知および未知の海底資源域を効率的に調査あるいは探査する技術が重要になります。また、海底資源域においては、その一部が海底面に表出し、特徴的な海底を形成していることがあります。このような海底の特異点を効率的に探査することが実現されれば、海底資源の賦存量の把握や、新たな海底資源域の発見に繋がり、その産業化にも大きく貢献します。そこでJAMSTECでは、海中探査機を適用した光学海底探査に焦点を当て、詳細かつ精細に海底を可視化する海中レーザースキャナーの開発に取り組んできました(2013年2月既報)。海中レーザースキャナーを搭載した海中探査機を深海域に潜航させ、海底に向け照射したレーザーの海底反射を計測することで、レーザースキャン画像を生成します。これまでに、可視光レーザーを適用した海中レーザースキャナーの試作機を開発し、深海域の海底における特異点の可視化にも成功しました(2015年12月既報)。

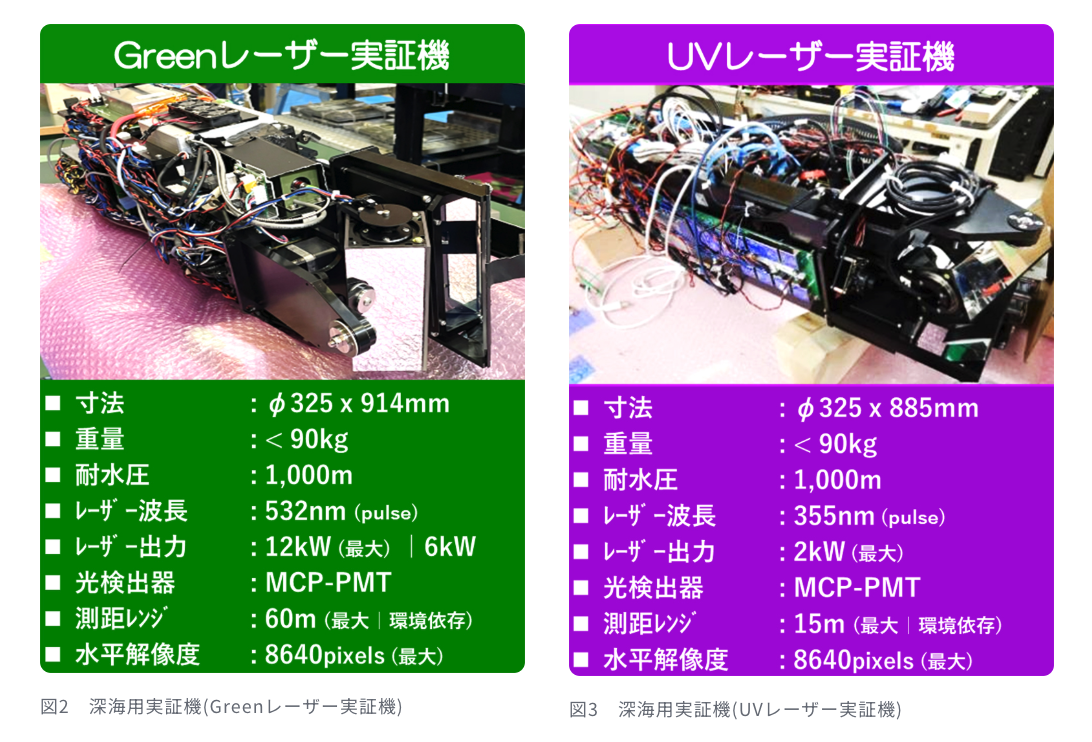

これら成果を踏まえ次の段階として、革新的な性能を実現した実用性の高い新たな海中レーザースキャナーの研究開発を進めてきました。JAMSTECを代表機関とする研究開発プロジェクトでは、波長532nmの可視光(緑)レーザーと、波長355nmの非可視光(紫外)レーザーをそれぞれ適用する高性能海中レーザースキャナーの深海用実証機(図2|図3)をそれぞれ開発しました。

両実証機では、レーザースキャン画像の水平解像度として8,000画素以上(設計性能:最大8,640画素)の実現を目指しました。これは試作機と比較して4倍の性能向上を意味し、光学カメラとして最高性能を有する 8Kスーパーハイビジョンカメラ※3(2018年10月既報)の水平解像度を上回ります。このような超高解像度画像が生成されることにより、これまでは可視化が困難であった微小かつ微細な海底の特徴が明確化され、また従来の海底可視化技術(ソナー/カメラ)とは異なる海底の特異点を高精細に可視化することが期待されます。

本プロジェクトでは、我々にとっても初の試みとなる非可視光レーザー(紫外|波長355nm)を適用するUVレーザー実証機の開発にも取り組みました。海中において青~緑色の可視光波長が、他の電磁波波長と比較して伝搬減衰が極端に軽減されることが知られています。一方、非可視光波長の海中における伝搬減衰は著しく、海中伝搬性の担保が大変困難なことから、海中探査機に搭載するレーザースキャナーの光源としては不向きとされてきました。反面、紫外波長はこれまで適用してきた可視光波長(緑)と比較して、海底に対し根本的に異なる反射特性を有する可能性があります。紫外レーザー反射を積極的に適用した深海域の海底における可視化実証は類のない取り組みであり、これにより生成されたUVレーザースキャン画像の検証・解析は、今後の海底可視化技術の発展に資する貴重な知見となり得ます。

用語解説

※3 8Kスーパーハイビジョンカメラ

ハイビジョンカメラの16倍、4Kカメラの4倍の解像度となる3,300万画素(水平解像度7,680×垂直解像度4,320画素)を提供する超高解像度カメラ

4. 成果

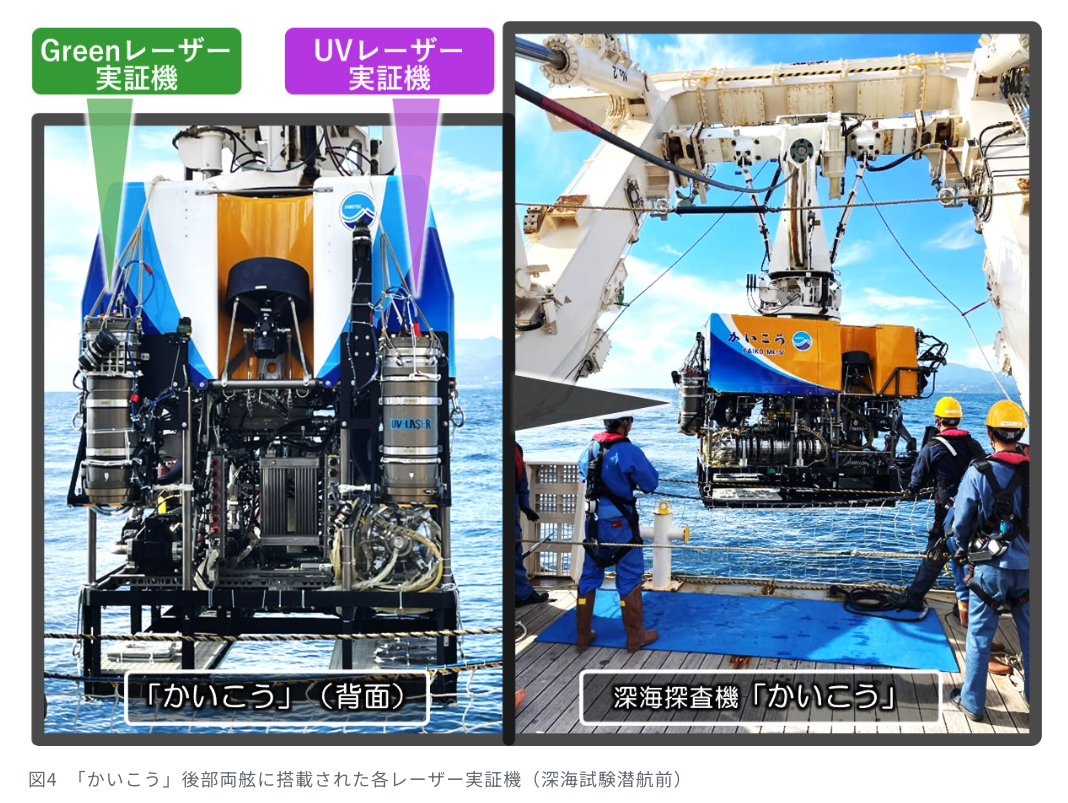

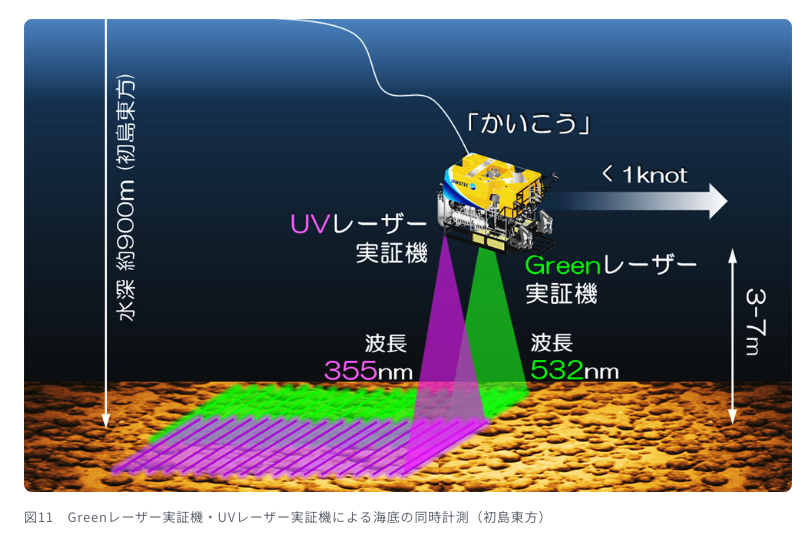

2023-2024年度において、Greenレーザー実証機、UVレーザー実証機を海中探査機に同時搭載させ(図4)、深海試験を実施しました。JAMSTECが所有する遠隔操作型無人探査機「かいこう」の機体後部両舷に各実証機をそれぞれ搭載し、「新青丸」および「かいめい」を支援母船として、両実証機による深海域の海底計測(レーザースキャン)を実施しました。試験海域は、初島東方の海域(水深約900m)、および大島南方に位置する大室ダシ・大室海穴(水深約200m)を選定しました。

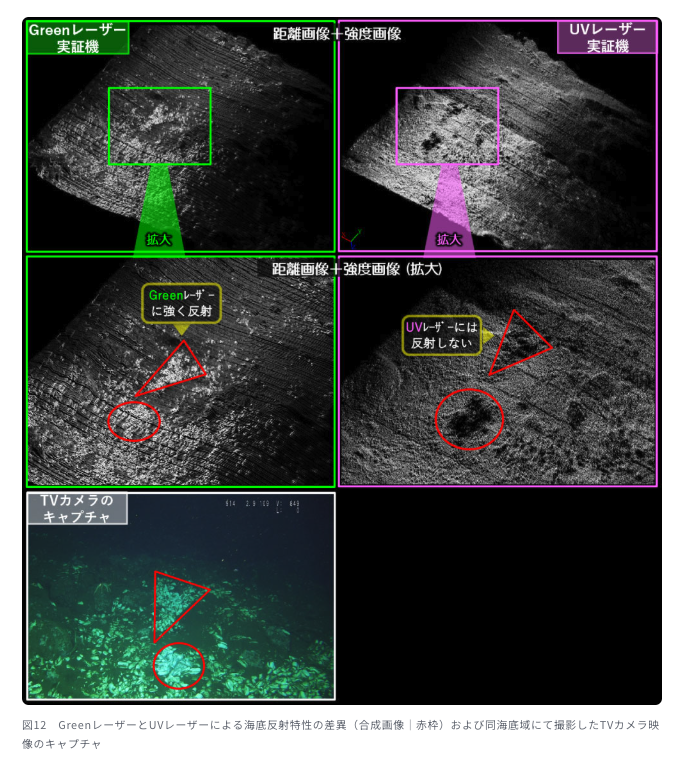

また、両実証機による海底の同時計測(図11)を実施した結果、生成された各レーザースキャン画像から大変興味深い差異が確認されました。図12に、同じ海底域に対するGreenレーザー実証機およびUVレーザー実証機のレーザースキャン画像を、距離画像と強度画像 ※5の合成画像にて例示します。

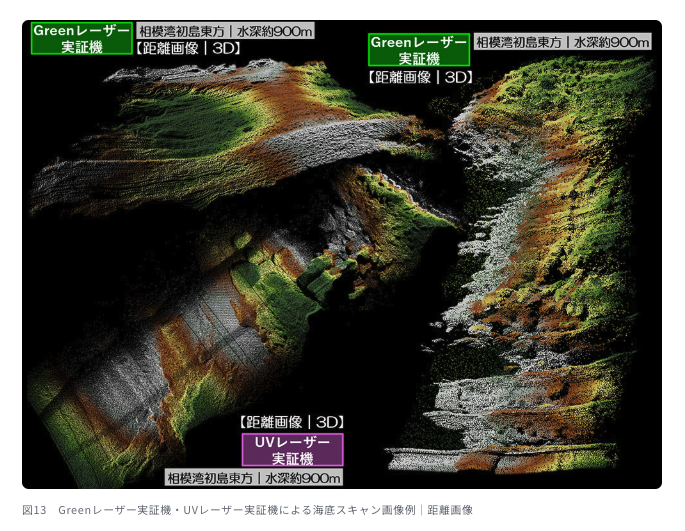

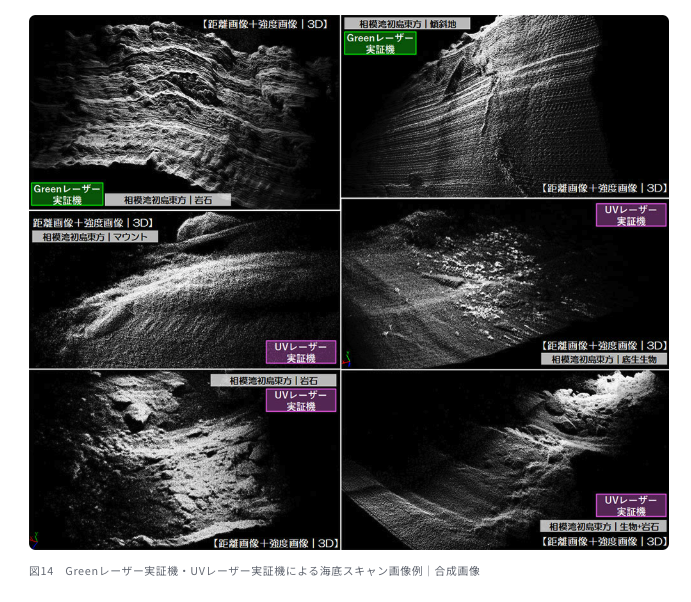

その他、Greenレーザー実証機、UVレーザー実証機を適用した深海試験において、高精細かつ高品質な海底レーザースキャン画像が多数生成されました。図13および図14に各実証機により計測されたレーザースキャン画像(距離画像|合成画像)を例示します。

用語解説

※4 距離画像

海底に対するレーザー測距結果(海底までの距離)を用いて海底の三次元形状を可視化した画像。距離をカラースケールで表現することで2次元的に可視化することも可能。

※5 強度画像

海底に対するレーザーの反射強度を可視化した画像。海底反射の強弱を白黒の濃淡(グレースケール)にて表現する。

5. 今後の展望

本研究では、可視光(緑)レーザーおよび非可視光(紫外)レーザーを適用する高性能海中レーザースキャナー(深海用実証機)の革新的な性能を、海中探査機を適用した深海域の海底計測より実証しました。これにより、海中レーザーを適用した海底可視化技術に関する基礎が確立され、その有効性が示されました。当該技術を更に進捗させていくことにより、海中探査機による深海域の海底調査・探査の効率が飛躍的に向上することが期待されます。併せて、従来技術では可視化が困難であった海底の特異点を詳細かつ精細に可視化するとともに、安全かつ効率的な海中探査機運用に繋がります。加えて、非可視光レーザーを積極的に適用することで、特異な海底の特徴を表出化させ、効果的な海底探査が実現されます。

海中レーザースキャナーは、これまでは“見えなかった”あるいは“見逃していた”海底の状態・状況・現象を可視化させる高いポテンシャルを持っています。更に、従来の海底可視化技術と組合わせることにより、深海域における海底探査の革新的な発展が期待されます。

今後は、本技術の実用性および実装性の向上を目的として、小型化、軽量化、量産化についての検討を進めていきます。これにより、海中探査機を含む様々な形態のプラットフォームへの実装が可能となります。将来的には、本研究の成果を海底可視化技術だけでなく海底SLAM技術※6 への応用についても考えていきます。今後、海中探査機の完全自動化において、海底をマッピングすることによる“自己位置の把握と周辺環境の理解”を実現する技術は必須であり、本研究の成果である長距離レーザー測距技術の適用が期待されます。

用語解説

※6 SLAM技術(Simultaneous Localization and Mapping)

移動体が未知の環境を行動する際に「自己位置の推定」と「環境地図の作成」とを同時に行う技術。

関連プレスリリース:

- 2013年2月|プレスリリース

「海中レーザースキャニングによる海底⾯3Dデータの取得に成功」

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/archive/2013/20130208_2.pdf - 2015年12月|プレスリリース

「AUV搭載式3Dレーザースキャナーによる海底熱⽔域の可視化に成功」

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/archive/2015/20151202.pdf - 2018年10月|プレスリリース

「深海⽤8Kスーパーハイビジョンカメラの開発に成功」

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/archive/2018/20181025.pdf