ポイント

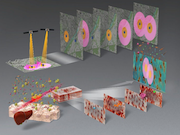

- 光で分⼦の情報を調べる「分光画像」に対し、まわりの化学環境の類似性に注⽬する解析法を開発。

- 従来の「形の観察」や「化学情報だけ」の分析で得ることができなかった情報を捉えることに成功。

- 感度が低い・未知の物質パターンでも検出できるため、⽣体組織内の異物検出への応⽤に期待。

概要

北海道⼤学総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)・同⼤学電⼦科学研究所の⼩松崎⺠樹教授らの研究グループは、⼤阪⼤学⼤学院⼯学研究科の藤⽥克昌教授、京都府⽴医科⼤学⼤学院医学研究科の原⽥義規教授らと共同で、ラマン分光計測に対して、化学的な周辺環境を表す新しい尺度を定義し、それに基づいた新しい解析⼿法の開発に成功しました。この顕微鏡は、⽣体組織を光で調べて、「分⼦の種類や量」に関する情報を画像のように記録できます。ただし、従来の分析では「分⼦の種類そのもの」に注⽬するだけで、まわりの環境との関係はあまり考えられていませんでした。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。