地球温暖化が叫ばれ出して久しい。今年の夏はその現実に則したように猛暑・酷暑が続く厳しい毎日が続いている。1891年から統計を取っている世界平均気温によれば、昨年2017年は記録開始以来3番目の高さを記録しており、今年もそ

続きを読む

地球温暖化が叫ばれ出して久しい。今年の夏はその現実に則したように猛暑・酷暑が続く厳しい毎日が続いている。1891年から統計を取っている世界平均気温によれば、昨年2017年は記録開始以来3番目の高さを記録しており、今年もそ

続きを読む

海王星は、太陽系の中で一番遠くにある星だ。冥王星が残念な事になってしまったので、これは確定した事実になっている。地球からの距離は、最小で44億km、最大で47億km。名称Neptuneはローマ神話の海神ネプチューン、ギリ

続きを読む

SF映画史上、最も凶悪で強力なレーザー兵器を挙げよ。その問いのダントツ一位の回答となると思われるのは、やはりスターウォーズの宇宙要塞『デス・スター』だ。諸々の好みやこだわりで異論ある方もおられるだろうが、取り敢えずこの場

続きを読む

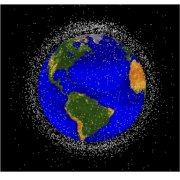

人工衛星や国際宇宙ステーションが地球を回る周回軌道には、故障や運用終了で捨てられた人工衛星や、破壊された物体の破片などの「スペースデブリ(宇宙ゴミ)」が多く存在します。宇宙開発にとって事故の原因となりかねず危険なスペース

続きを読む

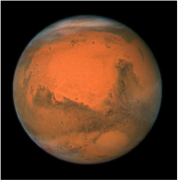

最近は海底が気になったり、宇宙的隣人アルファケンタウリ星が気になったり、と色々記事にしたり、宇宙より足元の海を良く知るべき、と思ってみたりしたわけだが、やはり、今一番熱く注目されている星を無視することはできない。 『火星

続きを読む

宇宙は半径465億光年の球状をしている、と考えられている。と言ってもこれは地球に住んでいる我々地球人が観測出来る範囲の宇宙であって、実はもっともっと広いのかもしれないし、ひょっとしたら、そのちょっと先で途切れて別の良く分

続きを読む

機器は数センチの大きさの宇宙ゴミとの衝突を避けるためのもの。数センチとわずかな大きさでも宇宙空間にはこのサイズのゴミが多く浮遊しており、これがステーションに衝突すると非常に危険。軌道用レーザー機器の開発案は2015年に日

続きを読む

大規模なイベントで欠かせない演出の一つとなってきているレーザープロジェクション。大阪城では芝がカラフルに染まり城から巨大侍が出現、某ネズミ国では季節イベントごとにシンボルとなっている城が有名キャラクター達で彩られる一大イ

続きを読む

宇宙空間で戦艦バトル。フィクションの中ではポピュラーでも、現実世界ではまだまだ先になるだろう超技術満載の夢物語だ。実際に宇宙空間で艦隊を展開したとする。搭載されたレーザー砲を撃ったとしても、レーザーは横から見てもその光は

続きを読む

米航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機構(ESA)、さらに民間企業のエンジニアたちが宇宙との通信ツールとして赤外線レーザーに注目し始めた。これまでの無線通信よりもずっと速く、大容量のデータをやりとりできるようになるという。

続きを読む